Пациентка 14 лет, в мае 2012 г была направлена в University of Trieste (Италия) с жалобами на резко выраженное вздутие живота, которое прогрессировало на протяжении 2 лет и сопровождалось постоянным чувством дискомфорта в животе, перемежающимися поносами и запорами. Также, на протяжении этого времени дважды возникали приступы, сходные клинически с острой кишечной непроходимостью, но разрешавшиеся на фоне приема слабительных.

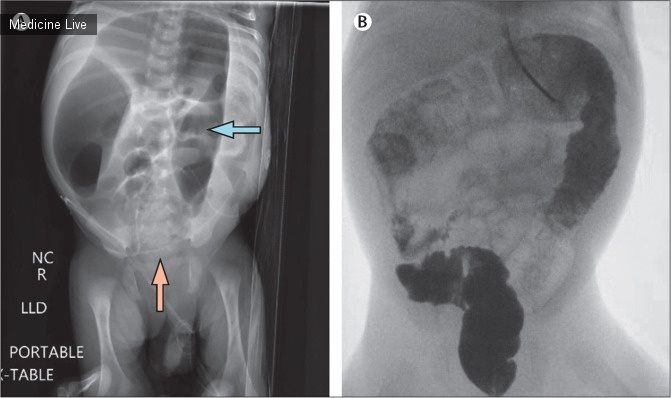

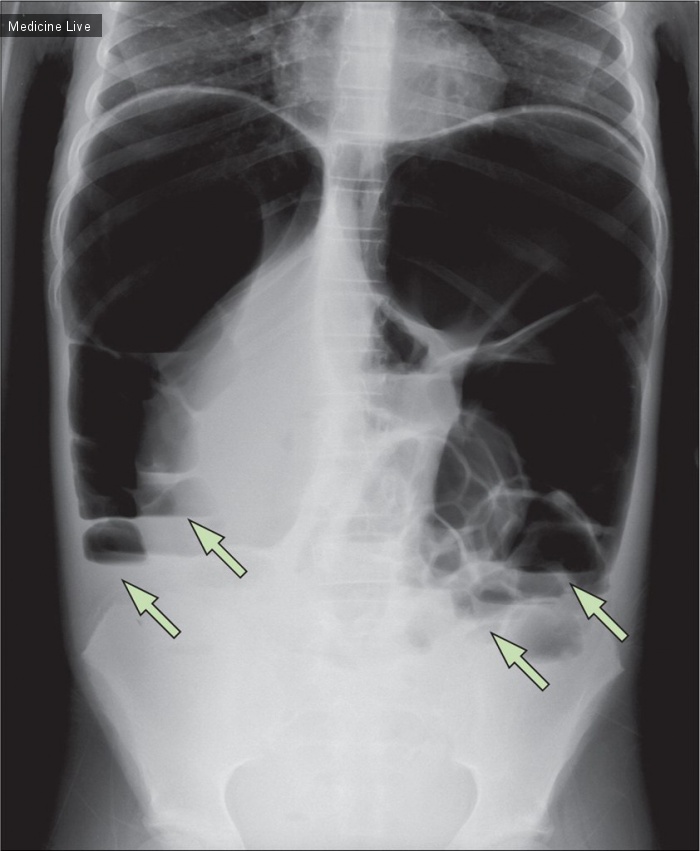

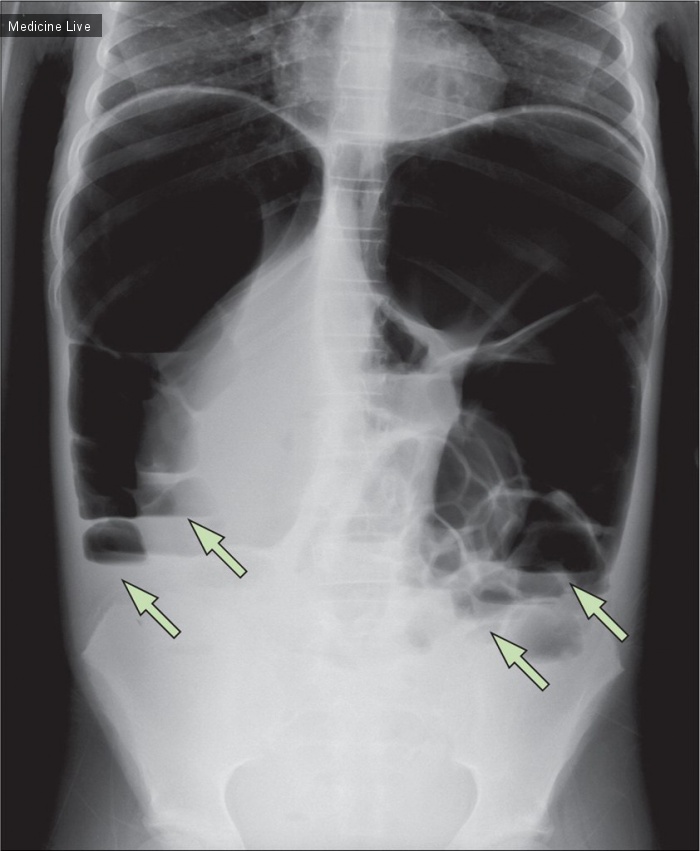

При обзорной рентгенографии брюшной полости отмечался резко выраженный пневматоз и расширение петель ободочной кишки, также определялись несколько горизонтальных уровней жидкости; при этом в проекции прямой кишки скоплений газа не отмечалось (см рентгенограмму, стрелками отмечены горизонтальные уровни жидкости).

Выполнено хирургическое вмешательство, при ревизии брюшной полости признаков, свидетельствующих о механической причине кишечной непроходимости, обнаружено не было. Наложена разгрузочная илеостома и выполнена открытая инцизионная биопсия всей толщи стенки из нескольких участков ободочной и прямой кишки. При гистологическом исследовании образцов определялось резкое снижение количества ганглионарных клеток и активности ацетилхолинэстеразы, что соответствует диагностическим признакам гипоганглиоза.

В ноябре 2012 г пациентке в плановом порядке выполнена колэктомия с наложением илео-ректального анастомоза, закрытие илеостомы. В послеоперационном периоде достигнуто полное восстановление проходимости желудочно-кишечного тракта, но персистировала диарея, сопровождавшаяся значительной потерей натрия. Электролитные расстройства были скорректированы с помощью назначения частичного парентерального питания.

Спустя 2 месяца после операции пациентка была выписана и парентеральное питание продолжено амбулаторно. На фоне лечения наблюдалось постепенное снижение выраженности диареи, что позволило сначала сократить, а затем, через 12 месяцев после операции, полностью отменить частичное парентеральное питание. При контрольном осмотре в июле 2014 г признаков рецидива не было, появления новых эпизодов вздутия живота пациентка отрицала.

Гипоганглиоз является врожденным заболеванием, связанным с недоразвитием нервной ткани кишечника, и характеризуется отсутствием или резким снижением уровня активности ацетилхолинэстеразы в слизистой оболочке и снижением количества ганглионарных клеток в подслизистом и мышечном слоях отдельных сегментов кишечника. Обычно гипоганглиоз проявляется частыми запорами, энтероколитами или развитием кишечной непроходимости. По сути, это заболевание представляет собой легкую форму болезни Гиршпрунга со слабо выраженными клиническими проявлениями, которые часто ошибочно интерпретируются как обычный хронический запор. Медиана возраста постановки диагноза гипоганглиоза обычно выше, чем болезни Гиршпрунга. Для подтверждения диагноза требуется выполнение биопсии всей толщи стенки пораженного сегмента кишечника. Лечение – хирургическое, состоит в резекции вовлеченных участков.

Читать дальше →